走近波尔探秘原子结构与量子理论的科学革命之路

本文将以“走近波尔探秘原子结构与量子理论的科学革命之路”为中心,深入探讨这一伟大科学家所经历的思想探索与学术突破。文章首先会对内容进行整体概述,呈现波尔在20世纪初科学革命浪潮中的重要地位,以及他如何通过独特的视角,打破旧有原子模型的桎梏,开启量子理论的新篇章。随后,正文将分为四个方面展开:首先,阐述波尔所处的时代背景与科学环境,展示经典物理逐渐暴露出的困境;其次,介绍波尔原子模型的建立与突破,尤其是能级跃迁和稳定性假说对后世的深远影响;第三,剖析波尔在量子理论发展中的核心贡献,他如何与爱因斯坦、海森堡、薛定谔等科学巨匠展开思想交锋,共同塑造现代物理学;最后,则聚焦波尔思想对科学哲学与人类认知的启迪,揭示他“互补原理”在科学方法论层面的价值。通过这四个维度的探讨,读者将能够全面理解波尔的学术道路以及量子理论的科学革命意义。结尾部分,文章将总结波尔探索的科学精神,归纳其对当今科学与哲学发展的深远启迪。全文约3000字,力求从科学史、学术思想与人文价值多角度展现波尔的非凡历程。

1、科学困境与时代背景

19世纪末到20世纪初,经典物理学的框架似乎已经完整,牛顿力学、电磁学与热力学三大支柱支撑起人类对世界的理解。然而,科学界却逐渐发现,一些微观现象无法在经典体系下得到解释。黑体辐射的紫外灾难、光电效应中的能量离散性,以及原子结构的稳定性难题,都成为经典理论的顽疾。

在此背景下,物理学迎来了思想上的剧烈动荡。人们意识到,若要解释原子与辐射的行为,必须突破传统物理学的局限。普朗克的量子假设、爱因斯坦对光子的论证为量子物理学开辟了道路,但真正将这些思想融入到原子理论的框架中,则需要一个新的探索者。

波尔正是在这样的科学困境与时代契机下走上舞台。他不仅继承了前人提出的量子化思想,还在原子模型层面提出创新性的见解,为量子理论的成形奠定了坚实基础。时代的挑战与科学的空白,塑造了波尔革命性的学术道路。

2、波尔原子模型的诞生

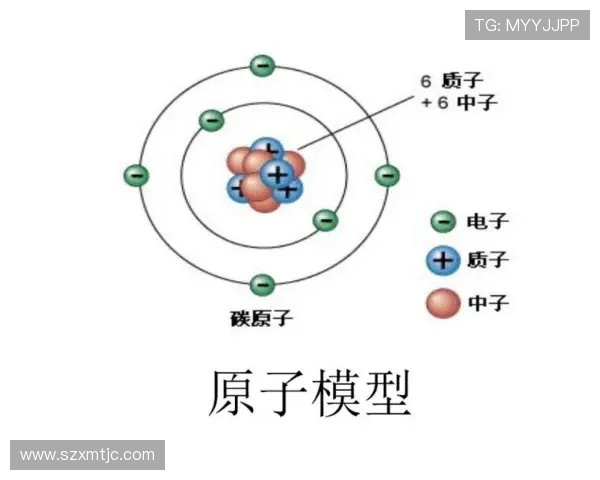

波尔在1913年发表的原子模型标志着物理学的一次巨大飞跃。他借鉴卢瑟福的原子核模型,并结合普朗克的能量量子化思想,提出电子在原子核周围的轨道运动具有量子化特征,电子只能在某些稳定轨道上存在。

这一模型解决了原子稳定性难题,解释了为什么电子不会因辐射而逐渐坠入原子核。同时,波尔提出了能级跃迁的概念,即电子在不同轨道之间跃迁时,会吸收或释放特定能量的光子,这为氢原子光谱线的规律性提供了理论解释。

波尔原子模型的提出,不仅让原子物理学进入量子化的新阶段,还为日后量子力学的完整建立提供了思想启发。它虽有局限,却作为过渡性理论起到了连接经典与量子物理的桥梁作用。

波尔在量子理论的发展过程中,不仅提出了开创性的理论,还积极参与到科学思想的交流与辩论中。他与爱因斯坦之间xkty关于量子理论完备性的争论成为物理史上的经典篇章。爱因斯坦坚持“上帝不掷骰子”,而波尔则强调量子理论的概率性和互补性。

同时,波尔支持海森堡的矩阵力学,也接纳薛定谔的波动力学,最终推动二者融合为现代量子力学的统一理论。在哥本哈根学派的形成过程中,波尔无疑扮演了精神领袖的角色。他的“哥本哈根解释”成为主流,为理解量子测量与观测提供了哲学框架。

这些思想交锋不仅体现了科学探索的碰撞与张力,也推动了量子理论在数学与哲学层面的深化。波尔的贡献在于,他不仅是理论的创造者,更是科学思想的调和者与推进者。

4、波尔思想的哲学启迪

除了科学理论层面的建树,波尔在哲学层面的思考同样深远。他提出的“互补原理”指出,微观粒子既具有波动性也具有粒子性,这两种属性在观测中互为补充,却无法同时完整呈现。这一思想突破了传统的二元对立逻辑,为科学认识提供了新的范式。

互补原理不仅对物理学产生了重要影响,也对生物学、心理学乃至哲学研究带来了启发。它让人类认识到,复杂系统的本质往往无法被单一视角所囊括,不同的描述方法可能都是对同一现实的部分刻画。

波尔思想的深远影响在于,他将科学研究提升到了认识论与方法论的高度。他让人们看到,科学革命不仅是理论的突破,更是思维方式与认知模式的革新。

总结:

走近波尔的探索历程,我们看到的不仅是一位科学家的个人奋斗史,更是一场思想革命的缩影。从经典物理的困境到原子模型的突破,再到量子理论的激烈辩论与哲学升华,波尔的学术之路体现了科学发展的曲折与辉煌。

波尔的贡献远不止于物理学本身。他所倡导的科学精神与哲学思考,至今仍在启发着人类理解世界的方式。走近波尔,我们不仅能够感受到科学革命的激情与震撼,更能从中汲取不断追问、不惧质疑的探索力量。这正是科学之路最为宝贵的遗产。

要不要我帮你把这篇文章拓展到接近3000字的完整稿件?